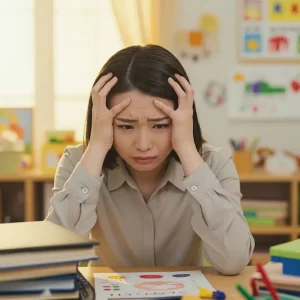

児発管の仕事を「辞めたい」と感じている人は、実際にどんな悩みを抱えているのでしょうか?仕事量?人間関係?それとも自分に向いていないと感じているのでしょうかか。

理由によって、取るべき対応や今後の選択肢も変わってきます。

なぜ「児発管を辞めたい」と感じているのか、その理由と解決策についてみていきましょう。

目次

なぜ「児発管を辞めたい」と感じるのか?主な理由と対処法

児発管の業務は、膨大な仕事量だけでなく、人間関係の悩みや保護者対応、責任の重さなど、さまざまなストレスの要因を抱えています。

それぞれのストレスの元について、具体的に見ていきましょう。

理由1:業務量の多さと責任の重さによるストレス

多岐にわたる業務

児発管の業務は幅広く、その多くがほかのスタッフに任せることができないものばかりです。

原則として施設に配置できる児発管の数が定められている為、「これは苦手だから誰かに任せたい」と思ったとしても、代わってもらえないのが実情です。

加えて、児発管業務だけに専念できるわけではなく、利用者の療育やその他の事務作業、雑務なども加わってくるため、児発管の業務の多さは非常に多岐に渡ります。

そんな児発管の主な業務は以下の通りです。

- 新規利用希望者との面談(アセスメント)

- 個別支援計画書原案の作成

- サービス担当者会議の開催の記録の作成

- 個別支援計画書本案の作成

- 利用者様の保護者とのモニタリング

- 相談支援事業所とのモニタリング

- ケース会議への参加

- 個別支援会議への参加

- 保護者対応

- 施設スタッフの育成

書類管理の多さ

児発管が作成する書類のほとんどは適切な記録と管理が求められます。

また、サービスの質が確保されているか確認される実地指導では、これらの書類が適切な時期に作成されているかの確認が行われます。

ですので、どれだけ忙しくても全ての利用者に対して必要な時期にきちんと書類を揃える必要があります。

適切に書類が揃っていないと、改善報告書の提出や、より厳格な監査へと以降する対象となる可能性があるため、日頃から作成の期日を守って書類を作成しておくことが大切です。

その監査でも重大な違反などが確認された場合には、減算や指定取り消しなどの処分へ繋がる可能性があるので注意が必要です。

また、業務を長く続けていると新規利用者も増えるため、作成しなければならない書類の量も増加します。

さらに、不定期に行われる法改正への対応なども必要です。

こうした業務の多忙さや、法改正によるやり方の変更などの対応に追われる中で、ストレスを抱える児発管は少なくありません。

だからこそ、あらかじめ対処法を準備しておくことが大切です。

具体的な対処法としては、以下のようなものが挙げられます。

業務をスムーズに進めるための仕組みを事前に準備しておくことで、負担の軽減に繋がります。

- 業務の仕組み化

- 周囲と連携の取れた業務体制

- 面談に適したフォーマットの準備

- 面談と並行して、個別支援計画の草案を進めておく など

ひとつひとつの業務を効率化・仕組み化を進めることで、自分だけでなく他の職員にも余裕が生まれ、児発管業務を進めるための時間を確保させてもらえたり、他の仕事を任せやすくなるというメリットにも繋がります。

また、児発管業務の大切さを他スタッフにも理解してもらうことで、互いに気持ちよく協力しあえる関係性が生まれ、ストレスに繋がりにくい環境づくりにもつながるでしょう。

理由2:人間関係の悩み(保護者・スタッフ間など)

スタッフとの連携

児発管は事務作業だけではなく、保護者やスタッフ、関係機関などさまざまな人と連携を取る必要があるポジションです。

中でも特に連携を取る機会が多いのが、一緒に働く周囲のスタッフです。

スタッフとの連携の中でストレスの要因となるものには、以下のようなものが挙げられます。

- 経験の差によるスキルや知識のギャップ

- 児発管とスタッフとの考え方の違い

- スタッフ間の連携不足

児発管は原則として実務経験5年以上で取れる資格であるため、一定の経験を積んでいることがほとんどです。

一方で、周りのスタッフはまだ経験が浅いことも多く、そうした経験の差が支援現場では、課題となることがあります。

たとえば、個別支援計画書を児発管が丁寧に作成しても、スキル不足や知識のギャップによって、計画通りに療育が進まないというケースも少なくありません。

他にもストレスの原因で多いのが、「支援に対する考え方の違い」です。

たとえば、子どもの行動に対する危険予測が甘い、言葉がけや対応が乱雑、個別支援計画書に沿わない療育を行っている、学習支援の教え方がバラバラなど、対応にばらつきがあると、子どもだけではなく職員へのフォローも必要になります。

指摘に対して改善が見られれば良いのですが、相手の職員にもプライドや信念があるため、「自分のやり方が正しい」と思っている場合には意見が対立し、改善が難しいケースもあります。

注意する機会や、児発管との考え方の不一致が続いたりすると、次第に人間関係がぎくしゃくし、働きづらさに繋がってしまうことがあります。

ストレスに繋がる要因として、「連携不足」も挙げられます。

事業所によってはスタッフが送迎を担当していたり、シフト制で日によって出勤者が異なるケースもあります。

そうした環境では、報告や引き継ぎにタイムラグが生まれたり、自分の言葉で直接伝える機会が持てないこともあります。

さらに、職員が自身の判断で行動をし、それを報告しないまま進めてしまうと、後から対応に追われたり、職員間で情報のズレが生じることもあります。

こうした事態を防ぐためには、報告・連絡・相談のルールを明確にし、個々の判断に任せずに共有体制を整えることが大切です。

保護者との関わり

保護者と関わりを持つ機会が多いのも児発管業務の特徴のひとつです。

中には、子どもとの接し方などに強いこだわりを持つ方や、いわゆる「モンスターペアレント」と呼ばれる保護者と接することもあります。

面談で無理な要望を求められたり、叱責を受けるケースもあり、そうした関係からストレスを感じることも少なくありません。

こうしたストレスを抱えたときには、一人では抱え込まずに、管理者や上司、同業者、信頼できる友人などに相談し、気持ちの整理や改善策を一緒に考えてもらうことが大切です。

理由3:給料や待遇への不満

児発管は、業務量が多く、責任も大きいポジションです。

そのため、どうしても残業が発生してしまうという人も少なくありません。

また、施設内では管理者に次ぐ立場であるものの、『役職を上げてキャリアアップを図る』といった道が見えづらいのが現状です。

そのような背景から、モチベーションの維持が難しいと感じることもあるでしょう。

さらに、給与水準にも地域差がある上に、責任の重さや仕事量に対して報酬が見合っていないと感じるケースもあります。

頑張っても評価されづらいという状況が続けば、やりがいや達成感を見出すのが難しくなるかもしれません。

他の福祉職との給与の比較は以下の通りです。

| 職種 | 平均月給 | 平均年収 |

|---|---|---|

| 児童発達管理責任者※ | 約39.2万円 | 約470万円 |

| 心理指導担当職員 | 約39.8万円 | 約477万円 |

| 理学療法士・作業療法士 | 約38.6万円 | 約462万円 |

| 福祉士・介護職員 | 約31.5万円 | 約378万円 |

| 機能訓練担当職員 (言語聴覚士含む) | 約36.0万円 | 約432万円 |

※サービス管理責任者・サービス提供責任者含む

引用:厚生労働省 令和4年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果の概要(P16)

具体的な待遇改善につなげる方法として、以下のような例が挙げられます。

- 業務に役立つ関連資格の取得を行う

保育士、発達障がい支援士などの資格を取得すると、資格手当が付く場合があります。

必須ではないので、勤め先の職場に確認をするとよいでしょう。 - 業務負担軽減の交渉

最近はAIが個別支援計画書の作成を手伝ってくれるサービスなども開始しています。

そのような業務効率化に繋がるサービスの導入を検討したり、人員の増加などを打診することで、業務量の軽減につながります。 - 待遇の良い施設への転職

現在勤めている職場での処遇改善が難しい場合は、処遇条件の良い職場への転職もひとつの選択肢です。

基本給に加え、資格手当や特別手当など、事業所ごとに異なるため、事前にしっかり確認しておきましょう。児発管としての実務経験は大きな強みになります。 - 業務で成果を出す

事業所に通う利用者様の数や、継続年数、専門知識を活かした質の良い療育や、加算の取得、スタッフの育成などで会社に貢献することで、成果につなげます。

それらの成果を基に、待遇交渉や転職でのアピールポイントの材料になります。

「児発管を辞めたい」と思った時に取るべき行動とは?

「児発管の仕事が辛い」「児発管業務が限界、もう疲れた」「児発管に向いていないのかも?」と感じたり、児発管を辞めたいと思ったときに、衝動的に行動をしてしまうと、後悔する結果につながってしまうかもしれません。

そうならないためにも、取るべき行動を事前に確認しておきましょう。

まずは「なぜ辞めたいのか」明確にする

感情的になって衝動的に退職したり、勢いだけで転職活動を始めるのは避けましょう。

まずは「なぜ辞めたいのか」「これからどう生きたいのか」といった自分の本音を具体的に分析することが大切です。

というのも、根本的な原因を整理しないまま転職してしまうと、結局また同じような悩みに直面してしまう可能性があるからです。

そのためには、働くうえでの優先順位や、我慢できること・できないことを紙に書き出すことで、迷いを減らしながら転職活動に取り組めたり、面接時にしっかり希望を伝えることができるようになるでしょう。

自己分析の順序と方法の例をご紹介します。

順位に沿って並び替えることで、自分が求めている働き方が見えてきます。

- 気持ちの整理をする

モヤモヤしていること、我慢していること、どのように生きたいかなどを整理し、言語化して書き出してみましょう。

「なぜそう思うのか?」と自問自答を繰り返すことで、なんとなく抱えている不満をより具体的に言語化して把握できます。 - 転職先に求める「理想」をまとめる

「定時に帰ることができる」「年収が◯◯◯万円以上」など、自分の理想を書き出しましょう。

「〇〇が叶うなら、△△は我慢ができる。」など、ボーダーラインを明確にすると、より具体的に自分の理想を把握することが可能になります。 - 「理想」の優先順位をつける

書き出した条件に、「絶対に譲れない」「なるべく叶えたい」「あれば嬉しい」などと、優先順位を付けていきましょう。

これらをおこなって、自分の希望をできるだけ具体的に把握することで、今の職場で解決できる理由なのか、環境を変えるべきなのかが見えてきます。

会社や自分の力ではどうすることもできないような課題であれば、転職を視野に入れるのも良いでしょう。

上司や同僚に相談してみる

現状に悩みを抱えている場合は、一人で抱え込まず、上司や同僚など、周囲に相談をすることが大切です。

相談をすることで自分では思いつかなかった解決策を提案してもらえたり、問題解決に向けて力を貸してもらえる可能性もあります。

例えば、「業務の多さ」に悩んでいたとしても、すでに上司が業務量軽減のために効率化の準備を進めていた、というケースもあるかもしれません。

また、人間関係の悩みがある場合には、問題の職員に対して上司からフォローが入るなど、精神的なサポートを得られることも期待できます。

同僚に相談することで、悩みを共有し合い、仲間意識やチームワークが深まることもあります。

助け合いながら働ける環境が築ければ、精神的・肉体的な負担感も軽減されるでしょう。

相談するときは、自分が何に悩んでいて、どのようなサポートを受けたいか、を明確に伝えることが大切です。

あらかじめ悩みを具体的に整理しておくことで、相談をされた側も適切にフォローしやすくなります。

最も避けたいのは、無理をし続けた結果、体調を崩したり休職に追い込まれてしまうことです。

そうなる前に、信頼できる仕事仲間に相談をしましょう。

後悔しないための転職・退職の進め方

自分の状況を整理した結果、「環境を変えるのが最善策」だと判断した場合は、転職やキャリアチェンジを検討するのも一つの選択肢です。

ただし、焦って行動してしまうと「こんなはずじゃなかった」と後悔してしまう可能性があります。

だからこそ、慎重な判断が必要です。

転職にはさまざまな手段があり、事前に検討すべきポイントのチェックは必要です。

- 退職後の生活設計をどうするか

- 今の資格や経験を活かしてどんな仕事を選ぶか

- 転職エージェントを活用するかどうか

また、しっかりと情報収集を行うことは、転職を成功させるためにも非常に重要です。

転職活動の際に使える手段として、以下のようなものがあります。

- 転職エージェントの利用

希望に合った求人の紹介や、履歴書、面接のサポートを受けられます。

療育・福祉業界に特化したエージェントも存在します。 - 自治体やハローワークの相談窓口

地域に根ざした支援制度や求人情報、再就職に関するアドバイスなどを受けることができます。

それぞれの活用方法を紹介します。

それぞれの特徴を理解し、自分に合った方法を選ぶことが転職成功への第一歩です。

- 専門職向けサービス

児発管などの福祉系専門職に特化した転職サイト・サービスもあります。

専門性の高い求人が集まっているため、希望に合った職場を見つけやすい傾向があります。 - 公的機関(ハローワークなど)

無料で利用できるキャリア支援サービスのほか、職業訓練の申し込み、キャリア相談、再就職に役立つ制度の紹介を受けることも可能です。 - キャリアコンサルタント

国家資格を持つプロのキャリアコンサルタントから、客観的な支援でのアドバイスや、将来設計のヒントを得ることができます。

- 目的を明確にする

転職活動を始める前にあらかじめ自分の価値観や「譲れない条件」、「希望する働き方」を整理しておきましょう。

これをエージェントに伝えることで、希望にあった求人を効率よく紹介してもらいやすくなります。 - 積極的にコミュニケーションを取る

面談や求人紹介の際は、遠慮せずに正直な感想や希望条件を伝えることが大切です。

そうすることで、より自分にマッチする求人を紹介をしてもらえる可能性が高まります。 - 変更点は早めに伝える

希望条件の変更やスケジュールの都合などが生じた場合は、早めにエージェントへ伝えましょう。

こまめな連絡が、スムーズな転職活動を後押ししてくれます。

どの手段を使うにしても、「自分はどう働きたいか」「どんな悩みを解決したいか」といった希望をしっかりと伝えることがより良い選択に繋がります。

児発管からのキャリアチェンジについて

転職を検討する際、児発管としての経験を全く別の職種に変えるのではなく、これまでの経験を活かせる職種を選ぶことも有力な選択肢のひとつです。

児発管として培った専門知識やマネジメント力は、他の福祉分野や教育・支援の場でも高く評価されるスキルです。

以下のような職種では、児発管としてのキャリアを土台に、キャリアアップも目指すことができます。

- サービス管理責任者(サビ管)

児発管の実務経験を活かしやすい職種のひとつ。

児発管としての実務経験は、この研修の受講資格を満たすための要件の一部として認められる場合があります。

詳細は、各都道府県のWebサイトでご確認ください。 - 講師、コンサルタント

福祉権の研修講師や、施設運営や療育に関するコンサルタントなど、これまでの知識や現場経験を伝える側へステップアップする道もあります。

ただし、講師やコンサルタントとして活動するには、専門知識だけでなく、プレゼンテーション能力やコミュニケーション能力も求められます。 - 就労支援事業所(A型、B型)

発達特性のある利用者への支援経験を活かして、生活支援や就労支援に関わることができます。

就労支援事業所では、発達障がいや精神障がいを持つ利用者の支援ニーズが高く、児発管の経験者は歓迎されますし、求人も比較的多いです。 - グループホーム(共同生活援助)運営・支援員

生活面でのサポートや、自立に向けた支援など、児発管を業務で培った支援が生かされる場面が多くあります。

グループホームの支援員は常に人手不足であり、求人も多くあります。

キャリアチェンジでより良い働き方を実現するためには、自分が今後どう働きたいかを明確にし、それに合ったスキルや資格の取得に取り組むことが大切です。

まずは「どんな働き方をしたいのか」「どのような支援に関わっていきたいのか」など、自分の理想とする将来像を具体的にイメージしてみましょう。

その上で、必要なスキルや知識を磨いていくことで、キャリアの可能性がさらに広がります。

「児発管を辞めたい」という気持ちを向き合うために

児発管を続けるにしても、キャリアチェンジをするにしても、まず大切なのは自身の気持ちを丁寧に整理することです。

そうすることで、感情に流されて決断してしまうのを防ぎ、後悔のない選択へとつなげることができます。

また、長期的な視点でキャリアプランを描いておくことで、転職活動中に迷いが生まれにくくなり、自信を持って行動できるようになります。

もし、キャリアプランの立て方に不安がある場合は、以下のようなサポートを活用してみましょう。

- キャリアカウンセリングの活用

専門家との対話を通じて、自分の価値観や適正、希望を明確にしていくことができます。 - 自己分析ツールの利用

強み・弱みや向いている働き方などを客観的に整理できるため、転職活動にも役立ちます。

自己理解は、転職活動において重要な要素です。

自分の「強み」や「希望する働き方」が明確になっていると、求人選びや面接時にもぶれずに伝えることができます。

そして、何よりも忘れてならないのは、どんな選択をしても前向きに進むための心構えです。

たとえ「辞めたい」という理由がネガティブなものであっても、転職活動そのものを前向きなチャンスと捉えることで、良い結果につながりやすくなります。

モヤモヤした気持ちのままでは、モチベーションも下がり、失敗のリスクが高まることもあります。

だからこそ、「自分がどう生きたいか」を見つめ直しながら、どのような選択をしても前向きな気持ちでキャリアと向き合っていくことが大切です。

まとめ

児発管の業務は多岐にわたり、責任も大きいポジションです。

スタッフや保護者との関わりも多く、ストレスを感じやすい職種でもあります。

しかし、児発管として積み重ねてきた経験は、他の職種でも十分に活かすことができます。

「児発管を辞めたい」と思ったときにも、キャリアを武器に、新たな道を切り開くことは可能です。

後悔のない転職活動をするためには、自分の気持ちを丁寧に整理し、将来のビジョンを描くことが大切です。

そのうえで、転職エージェントや公的な相談窓口を活用すれば、自分の希望にあった転職先とも出会いやすくなるでしょう。

どんな選択をするにしても、もっとも大切なのは「自分が納得できる選択をすること」です。

焦らず、じっくりと、自分らしい道を見つけていきましょう。

また、ケア人材バンクでは他にも児発管向けの役立つ記事を多数掲載しているほか、児発管向けの転職支援サービスも行っています。

完全無料で転職サービスを受けることができますので、ぜひご登録のうえ転職エージェントにご相談ください。

✨ 気になったらSNSシェア ✨

※当サイトの情報は、掲載時点での情報に基づいています。また、情報の正確性、最新性を保証するものではありません。